颗粒(Grain)

杂色与颗粒常被混为一谈,但二者具有本质区别。数字噪声(即图像杂色)是由随机像素点构成的视觉伪影,会显著降低影像品质;而胶片颗粒则是传统摄影中独具艺术价值的成像特征。

需特别说明的是,噪点特指数字影像系统中的随机像素失真现象,主要源于传感器电子噪声和图像处理器缺陷。这种数字化伪影在数码单反(DSLR)及各类数码相机的成像过程中必然产生。反观胶片颗粒,其成因源自卤化银晶体在感光乳剂中的自然分布特性,这种可量化的物理特征不仅不会损害画质,反而能赋予影像独特的质感魅力,在电影摄影领域更是营造怀旧氛围的核心视觉要素。

胶片颗粒

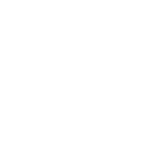

胶片颗粒是经化学处理的照相胶片所产生的随机光学纹理。其形成源于卤化银晶体在感光过程中接受光子能量后产生的金属银或染料云微粒。虽然胶片颗粒的形态特征与这些感光粒子(或染料云)的分布相关,但其本质属于光学现象而非实体颗粒。

在当代摄影美学中,颗粒效果常被用来营造复古情怀。这种视觉特征在独立摄影领域尤为流行,时尚摄影师常通过颗粒质感模仿上世纪 "私人化" 影像的抒情表达。颗粒密度与胶片ISO感光度直接相关:数值越高,显影出的银盐颗粒越显著。

虽然数字技术已大幅减少胶片颗粒的必然性,但在现代摄影创作中,高ISO胶片(如ISO 800及以上)的颗粒效果反而备受青睐。美术摄影师特别擅长运用这种特性,通过强化颗粒质感创造具有金属光泽的锐利影像,这种视觉效果既区别于数码影像的完美平滑,也呈现出有别于传统绘画的独特肌理。

噪点/杂色

杂色是照片中的颗粒状面纱,会掩盖细节并使照片看起来明显变差。在某些情况下,照片可能会非常嘈杂,以至于它们基本上无法使用。在某种程度上,我们都非常熟悉噪声的概念——如果不是在摄影中,那么在其他领域,例如音乐和录音。

您肯定已经注意到,即使在一个安静的房间里,您录制的视频或音频中也会有背景“嘶嘶声”。这种嘶嘶声不是我们通常听到的,但它会出现在录音中(尤其是使用质量较低的麦克风)。在前进的某个地方,不完美悄悄地渗入了你的声音。

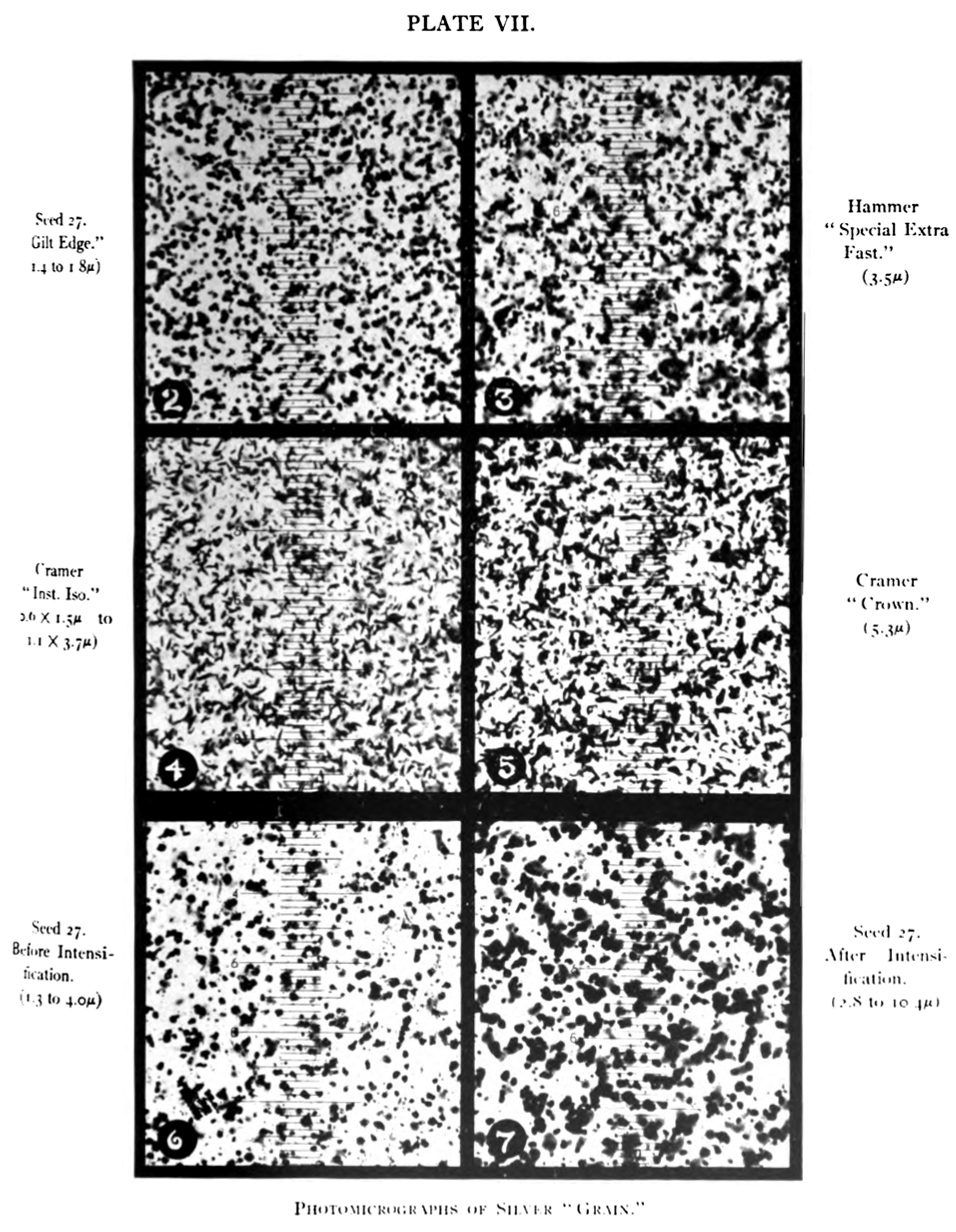

摄影也是如此。事实上,即使您戴着镜头盖拍照,生成的照片也不会完全是黑色的。它可能很接近,但总会有微小的缺陷:随机、明亮和变色的像素。

在这种情况下,您只需在 Lightroom 或 Photoshop 中增亮图像即可非常容易地看到随机像素。如果您以前从未这样做过,那么有理由认为它只会毫无问题地将照片从黑色平滑地缩放到灰色再到白色——但事实并非如此。相反,在实践中,照片会变得越来越丑陋,有大面积的变色和看起来很奇怪的像素。这称为噪声。

No comments to display

No comments to display